Аутоиммунная гемолитическая анемия

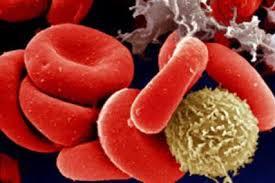

Аутоиммунная гемолитическая анемия, это ряд заболеваний приобретенного или врожденного характера, обусловленных нарушением некоторых внутриклеточных механизмов, при котором собственная иммунная система организма больного начинает воспринимать эритроциты (красные клетки крови) за инородные тела и активно разрушает их.

Аутоиммунная гемолитическая анемия, это ряд заболеваний приобретенного или врожденного характера, обусловленных нарушением некоторых внутриклеточных механизмов, при котором собственная иммунная система организма больного начинает воспринимать эритроциты (красные клетки крови) за инородные тела и активно разрушает их.

Среди всех гемолитических анемий, аутоиммунные анемии являются наиболее распространенным видом. Последствия разрушения эритроцитов ведут к серьезным осложнениям в работе всех органов и тяжело поддаются коррекции. Поэтому прогноз аутоиммунной гемолитической анемии иногда не утешительный.

Классификация и симптомы аутоиммунной гемолитической анемии

Существует следующее распределение в классификации данного вида анемии.

По виду развития болезни определяют симптоматическую и идиопатическую формы аутоиммунной гемолитической анемии. Идиопатическая форма заболевания, самостоятельная и развивается без видимых аномалий в организме. Симптоматическая анемия является результатом серьезных болезней – хронического гепатита, цирроза печени, лимфогранулематоза, лейкоза, лимфолейкоза, красной волчанки или ревматоидного артрита. К заболеваниям, провоцирующим развитие аутоиммунной гемолитической анемии можно также отнести миеломы, лимфосаркомы, опухолевые процессы и дефицит иммунных функций.

Во время беременности конфликт между резус-фактором и группой крови матери и ребенка тоже приводит к развитию данной формы болезни.

При аутоиммунной гемолитической анемии в крови вырабатываются антитела, которые и разрушают эритроциты. Процесс может проходить в острой и хронической фазе.

Симптомы аутоиммунной гемолитической анемии острой формы выражаются повышением температуры, сердцебиением. У больных наблюдается слабость, возникает отдышка, поясничные и головные боли. Заболевание сопровождаются желтушностью и рвотой.

При хронической аутоиммунной гемолитической анемии симптомы сглажены. Организм как бы привыкает к присутствию гипоксии и не обнаруживает патологий. Но по мере накопления антител периодически наступают обострения болезни с соответствующими признаками. Такие обострения называются гемолитическими кризами.

В прогнозе аутоиммунной гемолитической анемии могут быть нарушения в работе печени и селезенки. Органы увеличиваются в размере и болезненны при пальпации. Появляется гемолитическая желтуха.

Диагностика заболевания

Диагностика аутоиммунной гемолитической анемии основывается на наличии клинико-гематологической картины разрушения эритроцитов и наличии на их поверхности антител, определяемых с использованием пробы Кумбса.

Развернутый анализ крови у пациентов дает увеличенный показатель СОЭ и нормальный или слегка повышенный уровень гемоглобина. При этом количество эритроцитов понижено, а также появляются их юные ядросодержащие формы (ретикулоцитоз). Тромбоциты обычно наблюдаются в пределах нормы. Наблюдается увеличение билирубина при биохимическом анализе крови, что связано с повышенной скоростью разрушения эритроцитов.

Обострение болезни показывает в крови увеличение количества лейкоцитов.

При диагностике аутоиммунную гемолитическую анемию дифференцируют от заболеваний связанных с недостаточностью ферментов и от наследственного микросфероцитоза.

Лечение аутоиммунной гемолитической анемии

Лечение аутоиммунной гемолитической анемии

В лечении заболевания преобладает использование кортикостероидных гормональных препаратов. На текущий момент это наиболее эффективный метод лечения аутоиммунной гемолитической анемии, т. к. при этом происходит сокращение образования антител и нормализуется уровень иммунного ответа организма больного.

В зависимости от состояния пациента назначается соответствующая дозировка медикаментов. Во время острой фазы назначают преднизалон в суточной дозе 60-80 мг. При необходимости ее увеличивают до 100 мг и выше, из расчета 1,5-2 мг на 1 кг веса больного. Возможно использование аналогичных доз иных глюкокортикоидов. Чтобы избежать синдрома отмены препарата, после улучшения состояния, дозировку начинают медленно снижать. Лечение данного заболевания крови – это процесс длительный и необходимо проводить поддерживающую терапию примерно 2-3 месяца. Суточная доза препарата в этот период составляет 10 мг. Терапия проводится до получения отрицательной пробы Кумбса.

В некоторых случаях лечение аутоиммунной гемолитической анемии проводится с помощью иммунодепрессантов. Развитие тяжелых кризов вызывает необходимость использования инфузионной терапии (солевые растворы) и проведения гемотрансфузий (переливание донорской эритроцитарной массы). Кроме того при тяжелых формах болезни применяют переливания плазмы крови, гемодиализ и плазмоферез.

Иногда наблюдаются случаи устойчивости к гормональному лечению, сопровождающиеся частыми острыми клиническими проявлениями. При отсутствии ответа от проводимой медикаментозной коррекции применяется хирургическое вмешательство – спленэктомия. Спленэктомия - хирургическое удаление селезенки, являющейся основным местом разрушения эритроцитов. Кроме того после спленэктомии уменьшается содержание в крови больного антител к эритроцитам.

К сожалению, на современном уровне развития медицины прогноз аутоиммунной гемолитической анемии не всегда благоприятный.